四千余公里海岸线宛如蓝色琴弦,跃动着绿色音符——仔细听场外配资,这是诉说着广东滨海新生态的活力乐章。

蜿蜒海岸不仅是陆海之界,更是南粤坚实的生态屏障与独特的景观长廊。

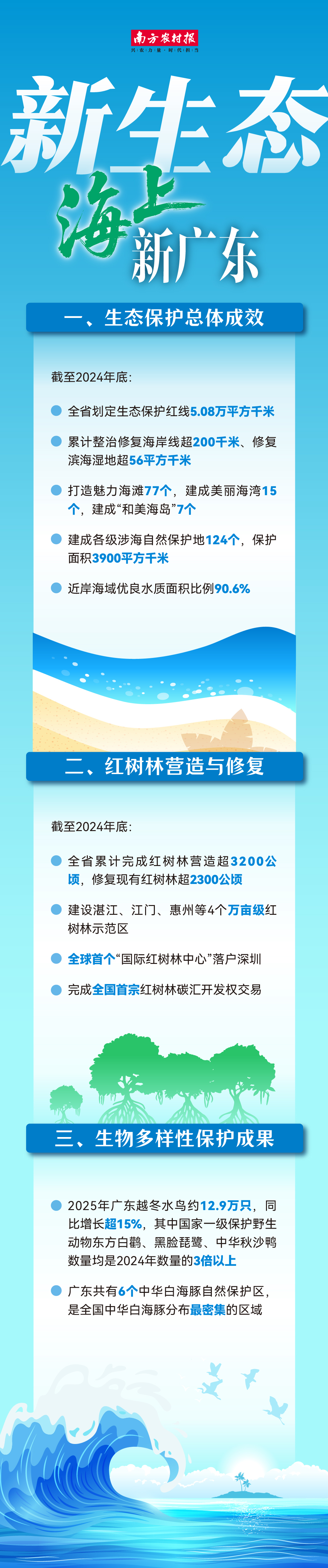

在这里,绵延的红树林构筑起一道“绿色长城”,以1.14万公顷的面积位居全国之首,守护着海岸安澜;全国中华白海豚分布最密集的这片海域中,“微笑天使”跃出碧波、逐浪嬉游,展现着海洋生命的蓬勃生机;全国首宗红树林碳汇开发权交易成功落地,蓝碳产业加速崛起,生态优势正持续转化为高质量发展的新动能……

“像对待生命一样关爱海洋”,秉持这一理念,广东始终将海洋生态文明建设作为海洋开发工作的重中之重,持续打造人与自然和谐共生的海洋生态,陆海联动、通山达海的生态保护蓝图,正在南粤大地一步步化为生动现实。

湛江特呈岛生长着全球罕见的红树林古树群。(蓝东旭 摄)

海岸焕新

荒芜滩涂披绿装

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。在惠东好招楼湿地公园,潮水退去后,红树林下的滩涂渐渐显露,成群的跳跳鱼在淤泥间欢快跃动,展现出一派生机盎然的景象。

对于好招楼村村民杨芳顺来说,这是一天中最令他心旷神怡的时刻。“以前这里垃圾遍布、渔网堆积,如今环境大变样。”2023年,他返乡成为湿地公园最早一批员工,负责驾驶观光船。亲眼见证了家乡海洋生态的蝶变,他也成为这片红树林的守护者。如今,日日在水道中穿梭,耳濡目染之下,他对各类红树如数家珍,总能向游客娓娓道来。

红树林被称为“海岸卫士”“蓝碳明星”,具有净化海水、防风消浪、固碳储碳、维持生物多样性等重要功能,它的固碳能力是热带雨林的5-6倍。然而,受上世纪围海造田、围塘养殖和城镇开发影响,红树林一度遭遇严重破坏。

惠东县用十年时间将破碎化的红树林斑块培育成万亩连片湿地。(彭华 摄)

惠东县林业局森林资源管理股负责人陈佳瑜介绍,在生态修复之前,全县红树林面积曾一度降至仅一千余亩,导致生物栖息地萎缩、岸线污染加剧、防灾能力下降。十余年来,通过实施退塘还林、滩涂造林、圈网护林以及湿地修复等综合措施,惠东实现了红树林面积的稳定增长,累计新造红树林9000多亩、修复1500亩,全县红树林总面积现已恢复至约1.1万亩。

广东是我国红树林面积最大、修复任务最重、保护基础最好的省份,肩负着红树林保护修复的重要使命。2023年,广东全面启动万亩级红树林示范区建设,在江门台山镇海湾、湛江雷州沿岸、湛江徐闻东北海域、惠州惠东考洲洋布局4个示范区,推动红树林规模化、高质量修复。

成群白鹭在红树林休憩觅食。(何盈 摄)

湛江红树林国家级自然保护区是我国红树林面积最大、分布最集中的保护区。2023年4月,习近平总书记考察湛江麻章区湖光镇金牛岛红树林片区时强调,这片红树林是“国宝”,要像爱护眼睛一样守护好。

湛江率先出台全省首部红树林湿地保护地方性法规《湛江市红树林湿地保护条例》,构建起“国家—省—市—保护区”四级保护制度体系,推进红树林面积恢复增长至9900多公顷。在此基础上,湛江进一步推动科技与生态保护深度融合,近期发布了海洋低空首创数据产品——红树林入侵物种无人机识别算法模型,通过“无人机+AI”快速找出并标注入侵物种互花米草与无瓣海桑,打造红树林智能守护网。

凭借茂密的树枝和发达的根系,红树林能够稳稳扎根于滩涂之中。(何盈 摄)

通过持续强化保护,广东省红树林面积已由1.06万公顷提升至1.14万公顷,成为世界上少数红树林面积净增长的地区之一。目前,全省约60%的红树林被划入自然保护地、近95%纳入生态保护红线,红树林生态系统实现稳步恢复,“海上森林”正成为广东生态文明建设的亮丽名片。

碧海欢腾

微笑天使舞浪花

“绿色长城”沿海岸线绵延生长,当目光掠过这片绿意,一抹灵动的粉色倏然跃出水面,那是湛江雷州湾中,近千头中华白海豚正在追逐嬉浪。作为世界第二大中华白海豚种群,雷州湾的白海豚数量正稳定壮大,成为广东海洋生态持续向好的生动见证。

广东湛江雷州湾海域出现成群的中华白海豚。(图源:视觉中国)

中华白海豚作为国家一级保护动物,素有“海上大熊猫”之称,主要栖息于红树林水道、海湾、热带河流三角洲或沿岸的咸水中。它们被视为近岸海洋生态系统的旗舰物种和指示物种,是衡量海洋生态环境的“活指标”。

近年来,“海上大熊猫”中华白海豚已成为广东海洋环境保护和生物多样性守护的生动象征。目前,广东共设立6个中华白海豚自然保护区,是我国白海豚分布最集中的区域。其中,珠江口水域(含香港、澳门)种群数量最大,超过2000头。

作为珠江口中华白海豚保护的“主战场”,珠海不仅以立法形式将中华白海豚确立为城市吉祥物,更以实际行动守护着这片蓝色家园。

位于珠海的广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区,正是这一保护事业的核心区域。依托粤港澳大湾区的地缘优势,保护区率先引入了电子围栏、声光联动监测系统等先进管护技术,为中华白海豚筑起一道科技防护网。

在这片海域,还活跃着一支由14人组成的珠江口中华白海豚保护团队。他们常年开展巡护管理、科研监测和应急救护等工作,在二十多年的坚守中,已成功处理各类珍稀濒危海洋动物搁浅案例300多起,其中中华白海豚280余起。

海洋生态的持续改善,不仅守护了“海上国宝”,也为更多濒危物种重建了栖息家园。环境的整体提升,吸引了大量候鸟在迁徙时节将广东作为重要的中转站和“补给点”,它们在此停歇、觅食,为远途旅行积蓄力量。据统计,2025年广东越冬水鸟约12.9万只,同比增长超15%。

黑脸琵鹭、白琵鹭、东方白鹳、勺嘴鹬等珍稀鸟类,如今在广东沿海地区已成为常客。极危物种勺嘴鹬每年从俄罗斯远东繁殖地启程,飞行上万公里来此越冬,在湛江、阳江、江门、汕尾等地的滩涂与红树林间,人们有机会观察到它们低头觅食的灵动姿态,那灵巧的汤匙状鸟嘴在浅水与淤泥间来回扫动,这正是广东滨海生态持续向好的生动写照。

黑脸琵鹭成为在广东越冬的常客。(省林业局供图)

与此同时,在深圳湾畔的福田红树林湿地,黑脸琵鹭的身影尤为引人注目。这种全球濒危、国家一级保护动物,尤其偏爱这里亚热带的气候、茂密的红树林,以及十年禁渔带来的丰富食源。如今,深圳湾已成为黑脸琵鹭全球第三大栖息地。2024年全球同步普查显示,黑脸琵鹭全球数量已升至6988只,而在深圳湾越冬的种群数量达到375只,较2023年增长25.4%。这些翩跹的白色身影,正是深圳湾生态环境持续向好的最美见证。

这些可喜变化的背后,是广东持之以恒的生态修复努力。截至2024年,全省累计整治修复海岸线超200千米、修复滨海湿地超56平方千米,近岸海域优良水质面积比例达90.6%。碧海蓝天、鱼跃鸟飞,正成为南粤海洋生态高质量发展的最美底色。

点绿成金

生态价值变现记

海洋蕴藏无限生机,也孕育发展新机。碧波银滩,是自然的馈赠,也是发展的底气。

最近,雷州半岛传来丰收的喜悦。在雷州市雷高镇“红树林种养耦合模式”试点,今年5月投下的南美白对虾和金鲳鱼正肥美起网。“还没来得及测产,但看样子长得很好。”中国水产科学研究院南海水产研究所驻雷高镇大群村第一书记孙伟笑着说道。

雷高镇正在大力推动红树林保护与水产养殖耦合发展。(程麒 摄)

在这里,生态保护与经济发展不再是非此即彼的选题。项目团队依据红树林生态本底科学改造地形,构建起多物种和谐共生的生态系统。试点面积约180亩,种植红树面积共15亩,成活率达95%,为生态养殖提供了良好基础。

据介绍,该试点已于今年1月通过专家组现场测产验收,还为红树林生态产品价值转化和沿海乡村可持续发展提供了新路径。在60亩养殖面积、养殖周期1年的条件下,按市场价计算,传统对虾和罗非鱼养殖模式经济效益约为6400元/亩;而采用对虾、青蟹、牡蛎、星虫等多品种生态混养模式后,亩收益提升至约7600元。

生态产业化路径不一而足。2024年7月,惠东县10年期红树林碳汇开发权在广东省环境权益交易所落槌成交。广东能源集团节能降碳有限公司以超400万元成功竞得,创下国内红树林碳汇交易体量与金额双纪录。此外,作为全省首批获红树林造林用地指标奖励的县区,惠东已累计争取新增建设用地指标1538.55亩,真正让红树林变成“金树林”,为绿色发展拓出新空间。

碧海蓝湾也在重塑城市竞争力。在广州南沙,通过荒滩生态化改造、红树林种植与湿地修复,新增红树林约2.5公顷、修复滨海湿地4公顷。曾经硬质的岸线逐渐被摇曳的红树林和丰茂的水草替代,成为市民亲海观景、生态体验的热门目的地。2024年,南沙接待游客人数近6000万人次,同比增长105%,“蓝色旅游”正成为区域经济新增长点。

如今,这片蔚蓝疆域正在书写更宏大的叙事。红树林的根系锁住滩涂,也锚定了可持续发展的未来;蓝碳交易的数字跃动,正为生态价值标注时代注脚;而千万游客的笑语欢声,则是绿水青山最动人的回响。这条生态优先、绿色发展的现代化之路,既凝聚着人与自然和谐共生的深刻智慧,更彰显着“向海图强”的时代担当,在碧波万顷之间不断延伸,展现出无限可能。

采写:南方农村报记者 谢晓莉 徐臻

制图:卢泽宇

链接 >>>

海上新广东——一场澎湃的蓝色跃迁正在发生场外配资

盛鹏配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。